Wie funktioniert selbstreguliertes Lernen?

16.05.2023

Das Fördern von selbstreguliertem Lernen verbessert den Studienerfolg. Studierende setzen sich Ziele und evaluieren ihren Fortschritt selbst.

Was ist selbstreguliertes Lernen?

„Wenn ich daran denke, was ich alles zu erledigen habe, wird mir ganz schlecht! Nächste Woche habe ich zwei Klausuren, in der Woche darauf nochmal zwei; danach habe ich nur noch eine Woche Zeit für meine Hausarbeit; und einen Praktikumsplatz für die nächsten Semesterferien muss ich auch noch suchen…“

Solche und ähnliche Situationen erleben die meisten Studierenden im Rahmen ihres Studiums. Dies liegt daran, dass ein Hochschulstudium den Lernenden im Vergleich zu anderen institutionalisierten Ausbildungen zahlreiche Wahlmöglichkeiten und Freiheitsgrade lässt, z. B. hinsichtlich der Strukturierung des Verlaufs, der Auswahl aus Modulen und Veranstaltungen sowie der Gestaltung der Lernprozesse. Wie gut Studierende mit derartigen Mehrfachbelastungen umgehen können, hängt zentral von ihrer Fähigkeit ab, sich selbst zu regulieren. Selbstregulation beim Lernen für das Studium bezieht sich dabei darauf, „die eigenen Gedanken, Emotionen und Handlungen zielgerecht zu steuern“ (Landmann, Perels, Otto, Schnick-Vollmer & Schmitz, 2015, S. 46). Der Ausgangspunkt ist also die individuelle Zielsetzung, die z. B. darin bestehen kann, eine bestimmte Note zu erreichen oder auch nur eine bestimmte Lehrveranstaltung zu bestehen. Selbstregulierte Lerner richten ihre Gedanken, Gefühle und ihr Verhalten darauf aus, dieses Ziel zu erreichen.

Während in der Psychologie der Begriff des selbstregulierten Lernen als Oberkategorie verwendet wird, wird dasselbe Phänomen im erziehungswissenschaftlichen Kontext häufiger als selbstgesteuertes oder selbstbestimmtes Lernen benannt (Levin & Arnold, 2009). Hiermit wird betont, dass im Studium die Ziele der Selbstregulation von den Lernenden mitbestimmt und ausgewählt werden. Daher werden diese Begriffe meist auf Situationen bezogen, in denen Lernende uneingeschränkt aus sich selbst heraus ein Lernziel wählen (Saks & Leijen, 2014). Stattdessen ist beim selbstregulierten Lernen meist zumindest eine grobe Zielsetzung vorgegeben (z. B. das Verfassen einer Hausarbeit zu einem bestimmten Thema).

Die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen zielt dabei im Kern auf drei Bereiche ab:

1. Im Bereich der Kognition (z. dt. Denkprozesse) werden Vorgänge wie die Aufnahme, die Verarbeitung, die Speicherung und der Abruf von lernrelevanten Informationen gesteuert. Hier geht es beispielsweise darum, sich während des Hörens eines Vortrags auf den Inhalt zu konzentrieren, dabei Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen und das Gelernte dauerhaft verfügbar zu halten, sodass es in zukünftigen Situationen abgerufen werden kann.

2. Der Bereich der Metakognition betrifft die Auseinandersetzung mit den eigenen Denkprozessen, das Nachdenken über das eigene Denken. Dies umfasst die Planung, die Überwachung und die Bewertung, die auf gegebenenfalls erforderliche strategische Anpassungsprozesse beim Lernen aufmerksam machen. Dies betrifft beispielsweise die Einteilung der Lernzeit und die Portionierung des Lernstoffs, das Entdecken von Wissenslücken und Fehlvorstellungen. Auch das Prüfen, ob die selbstgesetzten Lernziele erreicht wurden, gehört zur Metakognition.

3. Unter den Bereich der Motivation fallen die Initiierung des Lernprozesses, die Aufrechterhaltung der Lernaktivitäten sowie der Motivation über den Zeitverlauf (sog. Volition) des Lernens sowie das Fällen handlungsförderlicher Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und Attributionen. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beziehen sich auf das eigene Vertrauen darauf, den Anforderungen des Studiums gewachsen zu sein und die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen zu können. Bei Attributionen handelt es sich um Ursachenzuschreibungen für den Miss-/Erfolg beim Lernen und in Prüfungen, die die Lernmotivation für neue Aufgaben wesentlich beeinflussen können. Erklärt sich beispielsweise eine Studentin eine schlechte Note so, dass sie zu wenig Zeit zum Lernen für die Prüfung investiert und sich nicht genug angestrengt hat, ist es wahrscheinlich, dass sie für die nächste Klausur früher und gründlicher zu lernen beginnt. Ist sie jedoch davon überzeugt, dass sie nicht begabt genug ist den Stoff zu verstehen, wird sie vermutlich kaum einen Mehrwert darin sehen, in der nächsten Prüfungsvorbereitungsphase intensiver zu lernen. Dieses (subjektive) Erklärungsmuster für den Misserfolg stimmt jedoch nicht zwangsläufig mit den tatsächlichen Ursachen überein.

Alle drei Bereiche sind für das erfolgreiche Studieren essentiell, wobei die Herausforderungen je nach Aufgabe und Anforderung in einem oder mehreren Teilbereichen liegen können. Ferner bestehen individuelle Unterschiede zwischen den Lernenden: Während einige Studierende gut organisiert und zielstrebig ihre Aufgaben erledigen, fühlen sich viele andere überfordert und geraten in Zeitdruck – in manchen Fällen werden sogar die unangenehmen Aufgaben so lange aufgeschoben, dass von einer chronischen Prokrastination, also dem unbegründeten Aufschieben von Lernhandlungen, ausgegangen werden muss.

Die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen wird zum einen als eine wichtige Voraussetzung für den Studienerfolg angesehen und soll zum anderen in der Hochschule eingeübt und weiterentwickelt werden (KMK, 2005). Ihr Stellenwert zeigt sich auch daran, dass die Selbstlernphase nun explizit in die Berechnung des Workloads einfließt. Die gute Nachricht ist: Sie kann trainiert werden! Aus diesem Grund wurde die Förderung selbstregulierten Lernens seit der Bologna-Reform zunehmend in den Blick genommen: Hochschulen werden dazu angehalten, günstige Lernumgebungen zu schaffen in denen die Fähigkeit zur studentischen Selbstregulation gefördert wird.

Im vorliegenden Artikel wird dargestellt, wie Dozierende ihre Studierenden darin unterstützen können, selbstregulierte Lerner zu werden. Im zweiten Abschnitt wird ein theoretisches Modell beschrieben, das den prototypischen, wünschenswerten Prozess des selbstregulierten Lernens darstellt. Im darauffolgenden dritten Abschnitt des Artikels werden konkrete didaktische Gestaltungsvorschläge für universitäre Lehrveranstaltungen erläutert, die das selbstregulierte Lernen der Studierenden unterstützen und fördern können. Der Artikel schließt mit einer exemplarischen Darstellung von Trainingsprogrammen im vierten Kapitel.

Modell selbstregulierten Lernens

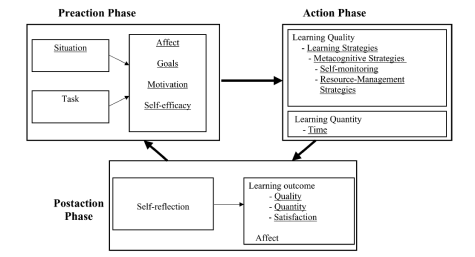

Prozessmodelle selbstregulierten Lernens wie beispielsweise das Modell von Landmann et al. (2015), veranschaulichen die Abläufe und Anforderungen, indem sie auf die idealtypischen Vorgänge beim Lernen Bezug nehmen. Hierbei wird das selbstregulierte Lernen als mehrschrittiger Vorgang in drei Phasen (präaktional, aktional und postaktional) beschrieben. Zum erfolgreichen Lernen gehören immer alle drei Phasen. Die prototypischen Abläufe können von Lehrenden und Lernenden auf verschiedene Anforderungssituationen wie beispielsweise Präsenzlehre, Online-Lehre und Selbststudium übertragen werden, um die konkreten Herausforderungen im konkreten Anwendungsfall zu identifizieren. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen sollten geeignete didaktische Maßnahmen (vgl. Kapitel 3) ausgewählt werden, um das selbstregulierte Lernen der Studierenden zu unterstützen.

2.1. Präaktionale Phase

Den Ausgangspunkt eines jeden Selbstregulationszyklus bilden die Lehr- bzw. Lernziele. Diese Ziele werden entweder von den Lehrenden direkt vorgegeben oder von den Lernenden selbst gesetzt. Mit Hilfe der Ziele erfolgt zunächst ein Vergleich des aktuellen Lernstands (Ist-Wert) mit der Zielsetzung des Lernens (Soll-Wert). Ein Lernprozess wird dann veranlasst, wenn eine Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Wert besteht. Trifft dies zu, dient die präaktionale Phase der Handlungsplanung und der Lernvorbereitung (Landmann et al., 2015).

Auch wenn die Analyse der Ziele ergibt, dass gelernt werden sollte, werden nicht bei jeder Lernaktivität im Studium automatisch selbstregulatorische Aktivitäten benötigt. Stattdessen können viele Aufgaben mit Hilfe bereits existierender Routinen bearbeitet werden. Nur wenn die Aufgabe anspruchsvoll ist und/oder keine Routinen zur Verfügung stehen, wird selbstreguliertes Lernen erforderlich.

Das Resultat der präaktionalen Phase besteht idealerweise in einer möglichst konkreten Zielsetzung und Planung der Lernhandlungen. Der/die Lernende macht sich bewusst, welche Ziele er bzw. sie verfolgt, indem er/sie sich fragt: Was ist ganz konkret mein Ziel? Wie kann ich messen, ob ich mein Ziel erreicht habe? Zu welchem Zeitpunkt will ich mein Ziel erreicht haben? Ist meine Zielsetzung realistisch erreichbar für mich? Ist es eine Herausforderung, für die ich mich anstrengen muss und möchte?

Aus der Zielsetzung wird ein Handlungsplan abgeleitet: Welche Schritte sind nötig, um zum Ziel zu gelangen? Wie viel Zeit muss ich jeweils für die Zwischenschritte einplanen? Welche Materialien benötige ich? Welche Lernstrategien sind jeweils sinnvoll?

Allerdings beeinflussen in der präaktionalen Phase noch weitere Aspekte, ob die Entscheidung für oder gegen das Aufgreifen einer Lernhandlung ausfällt. Dies sind beispielsweise Merkmale der Aufgabe (z. B. ihre Interessantheit oder der subjektiv eingeschätzte Arbeitsaufwand), die konkrete Lernsituation (z. B. das Vorhersehen möglicher Störungen beim Lernen in der WG-Küche) und der Person (z. B. ihre aktuelle Befindlichkeit und ihre generelle Anstrengungsbereitschaft). Daher ist die Selbstmotivation in dieser Phase mindestens ebenso entscheidend wie die Analyse der (selbst gesetzten) Lernziele. Falls keine ausreichende intrinsische Motivation gegeben ist, versucht man, diese selbst herzustellen, indem man sich beispielsweise fragt: Was könnte an der Aufgabe interessant sein? Welche Vorteile habe ich, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Wie kann ich mich selbst für die Zielerreichung belohnen?

Ferner geht es darum, Prokrastination zu vermeiden. Hierzu müssen mögliche Hindernisse bei der Zielerreichung im Voraus identifiziert werden: Was könnte mich daran hindern, mit dem Lernen zu beginnen? Was tue ich, wenn dann tatsächlich Schwierigkeiten eintreten? Wie gestalte ich meine Lernumgebung so, dass Störungen schon im Voraus vermieden werden?

2.2. Aktionale Phase

In der aktionalen Phase wird die eigentliche Lernhandlung ausgeführt. Dabei spielen Lernstrategien eine bedeutsame Rolle. Klauer und Leutner (2012) definieren Lernstrategien als „Pläne für Handlungssequenzen, die auf Lernen abzielen.“ (S. 162). Hierunter fallen auch Strategien, die darauf abzielen, den motivationalen und/oder emotionalen Zustand beim Lernen positiv zu beeinflussen (Wild, K.-P., 2010). Nach Hasselhorn (1996, zitiert nach Hasselhorn & Gold, 2013, Kap., 2.3) werden die Strategien, die von Studierenden beim selbstregulierten Lernen angewendet werden, häufig intentional, bewusst und spontan ausgewählt und eingesetzt. Allerdings kommt es ebenso vor, dass die Anwendung und Überwachung effektiver Strategien spontan ohne eine gezielte Absicht erfolgt und den Lernenden nicht bewusst ist.

Wichtig ist, dass eine Lernstrategie immer über die eigentliche Lernhandlung hinausgeht. Beispielsweise stellt das Lesen eines Lehrbuchkapitels oder das Betrachten eines Vorlesungsvideos für sich genommen noch keine Lernstrategien dar, denn Lernstrategien sind gekennzeichnet durch „Verhaltensweisen und Kognitionen, die Lernende aktiv (= selbstgesteuert) nutzen, um Wissen und Können zu erwerben“ (Wild, K.-P., 2010, S. 479). Beispielsweise könnten entsprechende Verhaltensweisen und Denkprozesse im Zuge des Lesens des Buchkapitels angewendet werden, indem ein_e Student_in die zentralen Begriffe und Konzepte unterstreicht und diese anschließend in einer selbstentwickelten Concept-Map grafisch darstellt. Beim Lernen mit einem Vorlesungsvideo könnten Lernende vorab Fragen an den Inhalt des Videos formulieren, die die Lernenden im Anschluss aus dem Gedächtnis beantworten.

Je nach Inhalt des Lernstoffes können unterschiedliche Lernstrategien angemessen sein. Um Lernstrategien beim selbstregulierten Lernen sinnvoll auszuwählen und zu unterstützen, helfen Klassifikationssysteme, innerhalb der verschiedene Strategien hinsichtlich ihrer Funktion unterschieden werden. Weinstein und Mayer (1986) unterscheiden hierzu kognitive Strategien, metakognitive Strategien und Strategien des Ressourcenmanagements. Beispiele für die verschiedenen Strategien finden Sie in Tabelle „Beispiele Lernstrategien“ in der Seitenleiste sowie unter anderem in den Büchern von Dembo und Seli (Dembo & Seli, 2008) oder Lehner (2015). Einen wissenschaftlichen Überblick bietet das Handbuch Lernstrategien (Mandl, H. & Friedrich, 2006).

Kognitive Lernstrategien

Kognitive Lernstrategien bilden die erste Lernstrategiekategorie. Sie betreffen die Denkprozesse, die beim Lernen ausgeführt werden. Mit Hilfe dieser Strategien können beispielsweise folgende Fragen beantwortet werden: Wie kann ich den Stoff gliedern? Wie kann man große Mengen an Inhalten sinnvoll zusammenfassen? Welche Beziehungen gibt es zwischen den neuen Inhalten und schon vorhandenem Wissen? Zur Lösung entsprechender Aufgaben können Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien angewendet werden.

Da Ziel von Wiederholungsstrategien besteht im mehrfachen Einspeichern und Abrufen der Informationen in bzw. aus dem Gedächtnis. Dies geschieht beispielsweise dann, wenn zentrale Fachbegriffe erneut gelesen oder Definitionen auswendig gelernt werden. Aber auch beim Herausschreiben und Unterstreichen von Textpassagen kommen Wiederholungsstrategien zum Einsatz (Steiner, 2006). Sofern das Lernmaterial durch die Lernenden nicht aktiv verändert wird (z. B. durch Umformulieren in eigene Worte oder Umstrukturieren und Neuorganisieren der Inhalte), wird für Wiederholungsstrategien ein niedriger Transformationsgrad der Information angenommen. Das bedeutet, dass die Lernenden die Information so aufnehmen und im Gedächtnis abspeichern, wie sie ihnen präsentiert wurde und sie nicht durch eigene Überlegungen anreichern oder verändern. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer niedrigen Verarbeitungstiefe der Information (Craik & Lockhart, 1972). Allerdings ist der Grad der Verarbeitungstiefe (Oberflächenlernen vs. Tiefenlernen), der mit Wiederholungsstrategien erreicht werden kann, davon abhängig, auf welche Art und Weise und mit welchem Lernmaterial sie eingesetzt werden. Daher lässt sich die These, dass Wiederholungsstrategien grundsätzlich zu oberflächlichen Lernergebnissen führen, nicht halten (Steiner, 2006). Auch in der Tabelle „Beispiele für Lernstrategien“ sind sowohl Möglichkeiten für oberflächenorientiertes als auch für tiefenorientiertes Wiederholen aufgeführt. Beide Varianten haben ihre Berechtigung und nehmen im Lernprozess unterschiedliche Funktionen ein. Beispielsweise ist Oberflächenlernen immer dann ausreichend, wenn Überblickswissen erworben werden soll (Ulrich, 2016). Tiefenlernen ist dann erforderlich, wenn der Stoff intensiv durchdrungen werden soll.

Im Gegensatz zu den Wiederholungsstrategien wird für Elaborations- und Organisationsstrategien von vorne herein davon ausgegangen, dass diese eine Tiefenverarbeitung der Lerninhalte (Craik & Lockhart, 1972) begünstigen. Das zentrale Merkmal von Elaborationsstrategien besteht darin, dass eine bedeutungshaltige Integration neuer Informationen in das bereits vorhandene Wissen erfolgt (Weinstein & Mayer, 1986). Dies kann zum Beispiel durch das Umschreiben von Sachverhalten in eigenen Worten (Paraphrasieren), durch das Bilden von Analogien und Eselsbrücken sowie durch Selbstbefragung erfolgen. Das Beispiel, in dem ein_e Student_in Fragen zu einem Vorlesungsvideo entwickelt und sich nach Betrachten des Videos hiermit selbst überprüft, ist ein Beispiel für die Anwendung von Elaborationsstrategien.

Organisationsstrategien sind zum einen durch reduktive Prozesse gekennzeichnet, d.h. Prozesse bei denen wesentliche Elemente identifiziert werden, z.B. das Unterstreichen zentraler Begriffe. Zum anderen sind Organisationsstrategien durch strukturgenerierende Prozesse gekennzeichnet (Weinstein & Mayer, 1986), bei denen Bezüge und Zusammenhänge herausgearbeitet werden, z.B. beim Darstellen von Inhalten in einer Concept Map.

Metakognitive Lernstrategien

Metakognitive Strategien bilden die zweite Lernstrategiekategorie. Sie beinhalten alle Strategien zur (Selbst-)Steuerung des Lernverhaltens, die eng mit den drei Phasen des Planens, Überwachens und Bewertens im Selbstregulationszyklus (Landmann et al., 2015) korrespondieren. Beispiele hierfür wären das Festlegen von Lernzielen für ein Semester, die kontinuierliche Überprüfung des Lernfortschritts sowie die strategische Regulation und Anpassung des Lernverhaltens. Es ist sinnvoll, sich während des Lernprozesses selbst zu beobachten, da dem sogenannten Monitoring beim selbstregulierten Lernen ein hoher Stellenwert zukommt. Lernende sollten sich dementsprechend z. B. fragen: Habe ich verstanden, was ich gerade lese? Bin ich noch konzentriert bei der Sache? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Habe ich mich ablenken lassen?

Strategien des Ressourcenmanagements

Die Strategien des Ressourcenmanagements bilden die dritte Lernstrategiekategorie. Hierunter versteht man alle „Lernaktivitäten, die geeignet sind, die eigentlichen Informationsverarbeitungsprozesse indirekt zu unterstützen“ (Weinstein & Mayer, 1986, zitiert nach Wild, K.-P., 2010, S. 483). Sie dienen der Optimierung der Lernumwelt. Bei ihrer Anwendung macht sich der/die Lernende Gedanken über die unterschiedlichen Ressourcen, die beim Lernen zur Verfügung stehen: Welche anderen Quellen (z. B. Bücher) können mir beim Verständnis helfen? Kann ich mit anderen Studierenden gemeinsam lernen? Gibt es die Möglichkeit, dem/der Dozierenden Verständnisfragen zu stellen?

2.3. Postaktionale Phase

Die postaktionale Phase dient nach Landmann et al. (2015) der Einschätzung des Verlaufs des Lernprozesses und der Lernergebnisse. Hierbei erfolgt die Bewertung der eigenen Leistung, indem das Erreichte mit den Zielen aus der präaktionalen Phase abgeglichen wird. Idealerweise werden aus den zugehörigen Erkenntnissen Schlussfolgerungen und Vorsätzen für zukünftiges Handeln gezogen. Daher sollte nach dem eigentlichen Lernen bewusst über den Erfolg reflektiert werden: Habe ich für heute meine Ziele erreicht? Falls ja: Was habe ich besonders gut gemacht? Falls nein: Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Dabei sollte die eigene Leistung vor allem an eigenen Maßstäben gemessen werden und weniger an den Leistungen von anderen oder Kriterien, die von außen gestellt werden: Habe ich mich selbst gegenüber früheren Leistungen gesteigert? Habe ich das Beste aus mir herausgeholt?

Damit die Reflexion motivierend ist, sollte man die Ursachen von Erfolgen und Misserfolgen bei sich selbst suchen, sich dabei aber auf veränderbare Faktoren konzentrieren: Habe ich mich genug angestrengt? Habe ich die richtigen Strategien ausgewählt? Dies begünstigt die Ausbildung von günstigen Ursachenzuschreibungen für Erfolg und Misserfolg, den sogenannten Attributionen (vgl. Abschnitt 1). Die Zuschreibung von Ursachen für Misserfolg auf durch die eigene Kraft veränderbare Aspekte (z.B. „Ich kann erfolgreich sein, wenn ich mich beim nächsten Mal mehr anstrenge.“ oder „Ich werde den Stoff verstehen, wenn ich mir mit der richtigen Lernstrategie einen systematischen Überblick verschaffe.“) erweisen sich als motivationsförderlich.

Wie aus der Abbildung des Selbstregulationsmodells hervorgeht, stellt der Lernprozess einen Kreislauf dar, bei dem die Reflexion direkt zur nächsten präaktionalen Phase überleitet. Denn im zyklischen Selbstregulationsmodell folgt auf jede postaktionale Phase wieder ein neuer Lernprozess, innerhalb dessen präaktionaler Phase die Erkenntnisse vergangener Lernerfahrungen berücksichtigt werden. Daher spielt an dieser Stelle die Vorsatzbildung eine wichtige Rolle. Lernende sollten sich fragen: Was sind meine Ziele für die nächste Lernphase? Was möchte ich beim nächsten Mal anders machen?