Planen von Science Comics

05.12.2024

Wenn Sie als Lehrende überzeugt sind, dass Self-made Comics eine spannende Lehr-/Lernform ist, die Sie einsetzen möchten, geht es an die Planung.

1. Planen: Comicfiguren

In der Planungsphase wird ein Storyboard, d. h. ein grob skizziertes Drehbuch erstellt. Spätestens jetzt sollten Sie Ihren Erwartungshorizont festgelegt haben. Denn Sie sollten den Studierenden alle Kriterien, die später, während der Comicbewertung (vgl. Teil 3. Kap. 3) relevant werden, vorab bekannt geben. Die Phase können Sie, wenn möglich, um eigene Impulsvorträge ergänzen, mit denen sie u. a. der Reproduktion ungebetener Stereotype vorbeugen. Hierzu folgen Themenvorschläge:

1.1 Nicht ganz mein Proto-Typ

Es wird Ihnen im Alltag nicht entgangen sein: Naturwissenschaftler*innen werden stereotyp in Szene gesetzt. Drei Prototypen erscheinen gehäuft: erstens destruktive, wahnsinnige Genies (Mad/Bad Scientists), zweitens geniale, ehrwürdige Ikonen (Science Heroes), drittens begabte, sozial isolierte Individualist*innen (Nerds). Typ 1 findet sich konzentriert in Marvel- und DC-Universen. Typ 2 wird zuweilen mit einem Nimbus, einer Leuchterscheinung um Kopf oder Körper repräsentiert (zu sakraler Ikonografie im Comic s. Jüngst 2010). Typ 3 ist häufig in seine eigene Welt versunken (Ein Eisgekühlter Gast taut auf, Franquin 2003). Freilich gibt es Mischformen. Im Fall des Wissenschaftsgotts tritt das Sakrale mit abgehobener, selbstherrlicher Gestik und anmaßendem Sprachduktus auf (Benny und Paula und der Atom Reaktor, Greenpeace 2006). Solche Prototypen sind dem Naturwissenschaftsimage nicht förderlich. Sie halten sich zudem beharrlich.

1.2 Exkurs: Draw a Scientist!

Mit dem Draw-a-Scientist-Test (DAST) wird beforscht, wie Kinder sich Naturwissenschaftler*innen vorstellen. Kurz gesagt: männlich, im Laborkittel, mit Laborequipment. Erstaunlich ist, dass sich dieses Image im Verlaufe der letzten Jahrzehnte nur wenig verändert hat. Eine Übersicht zur Genese und Modifizierung des DAST bietet Finson (2002), Lamminpää, Vesterinen & Puutio (2020) sowie Prechtl (2006) beschäftigen sich mit dem Übergang zum Comic.

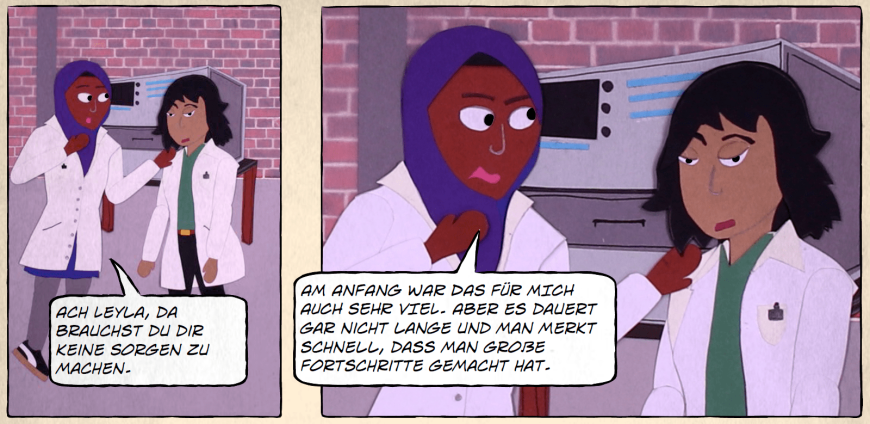

1.3 Ideale Figuren: nicht stereotyp, sondern divers

In Comics, insbesondere in solchen, die mit der Cut-Out-Technik gestaltet werden, lassen sich Diversitätsdimensionen wie Alter, Geschlecht und geschlechtliche Identität, ethnische und soziale Herkunft, Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung sensibel abbilden (Legscha, Ibraj & Prechtl 2024). Die beiden folgenden Links führen Sie zu Cut-Out-Science-Comics, in denen genau darauf Wert gelegt wurde: Link (wird in neuem Tab geöffnet) , Link (wird in neuem Tab geöffnet) . Comics sind insofern wirkmächtig, als sie Role Models erschaffen können, die Stereotypen sprengen. Eine Annäherung an die Frage, wie Comicfiguren auf Leser*innen wirken und ob sie das Potenzial zum Role Model haben, erfolgte, anhand der verlinkten Exempel, vermittels Gruppendiskussion (Jesserich 2022) und Fragebogenerhebung (vgl. Prechtl 2024). Die Befundlage stimmt zuversichtlich.

1.4 Reflexionsübung: Enlightenment

Möchten Sie sich vor der Phase der Comicgestaltung absolut sicher sein, dass Studierende nicht unbeabsichtigt Stereotype reproduzieren werden, können Sie kleine Übungen zur Reflexion von Science-Images anbieten. Einen subtilen Zugang eröffnen klassische Bildbetrachtungen. Bezogen auf Prototypen im Fach Chemie bieten sich zwei Werke des Malers Joseph Wright of Derby an:

• An Experiment on the Bird in the Air Pump, 1768 (Craske 2020, 118f.). Der Maler inszeniert den Experimentator als modernen Magier. Die Menschen, um ihn herum, werden Zeuge, wie aus einem Glaskolben, in dem ein Vogel steckt, die Luft gesaugt wird. Der Empiriker beobachtet das Geschehen sachlich, zwei Mädchen hingegen emotional-aufgewühlt, besorgt um das Tier. Die Leidenschaft des Philosophen, mit geneigtem Kopf, gilt der Vernunft. Das Liebespaar ist auf sich fixiert; das Experiment ist ihrer Aufmerksamkeit entrückt. An den Prototypen lassen sich Haltungen gegenüber den Naturwissenschaften erschließen.

• The Alchymist, in Search of the Philosopher's Stone, Discovers Phosphorus, and prays for the successful Conclusion of his operation, as was the custom of the Ancient Chymical Astrologers, 1771/1795 (Craske 2020, 196). Das Ölgemälde, mit dem sperrigen Titel, zeigt einen gotisch anmutenden Raum, beleuchtet vom Mondlicht und erhellt vom Experiment der Phosphordarstellung (Link). Der Alchemist kniet vor der Retorte, überwältigt vom Eindruck der Phosphoreszenz. Am Werk lassen sich Merkmale sakraler Ikonografie herausarbeiten (Bauernfeind 2021) und daran wiederum den Prototyp von Wissenschaftler*in, den wir bereits in Abschnitt 1.1 kennengelernt haben.

2. Planen: Objekte

Bevor es im Thema weitergeht, lohnt es sich, kurz innezuhalten, um zu klären, welcher Kompetenzerwerb in diesem Lernsetting eigentlich zu erwarten ist. Der Schlüsselbegriff lautet: Visual Literacy. Wie alle Kompetenzen, ist diese ein Dreiklang aus Wissen, Können und Wollen. In erster Linie sind es „Fähigkeiten, welche für eine zielgerichtete Nutzung und den produktiven Umgang mit Visualisierungen benötigt werden“ (Wafi & Wirtz 2016, 3). Dementsprechend kennen und reflektieren kompetente Menschen visuelle Grundbausteine und Konventionen, können Informationen grafisch umwandeln, um Informationen gezielt zu vermitteln, und engagieren sich für sinnstiftende visuelle Kommunikation in Arbeits- und Bildungsprozessen. Außerdem werden Kenntnisse und Fertigkeiten in den Kompetenzbereichen Sachwissen, Erkenntnisgewinnung (u. a. Modelle), Kommunikation und Bewertung aufgebaut und ausdifferenziert. Vermutlich werden Sie zustimmen, dass Sie von Studierenden nicht verlangen können, dass diese sich Grafikdesign on top aneignen. Die Erfahrung zeigt, dass Grundkenntnisse völlig ausreichen. Eine Einführung in das Thema anhand der Meta-Comics von McCloud (2001, 2007), kombiniert mit Rosinenpicken in Standardwerken (Heber 2018, Heimann & Schütz 2018), zu Farben, Formen und grafischen Elementen, wirkt auf Studierende motivierend. Soll ein Science Comic dem Experimentieren gewidmet werden, ist zudem die Beschäftigung mit Gestaltgesetzen hilfreich (Bühler, Schlaich & Sinner 2017). Generell stellt sich die Frage, wie Sachinhalte bestmöglich in die Comicstruktur zu integrieren sind. Hierauf liefern Ihnen die nachfolgenden Abschnitte Antworten.

2.1 Strategie: Wissenschaft aus der Perspektive des erzählenden Ichs

Im Manga Reaktor 1F (Tatsuta 2016) berichtet der Zeichner Kazuto Tatsuta aus der Ich-Perspektive über Aufräumarbeiten in der Kraftwerkruine Fukushima. Er nimmt die Leser*innen mit auf seine Arbeitsstelle, führt über das Gelände, informiert über den Strahlenschutz und stellt alle Arbeitsschritte allgemeinverständlich vor. Die Vorteile dieser Art der Integration von Sachwissen in Comics liegen auf der Hand: starkes Storytelling, hohe Authentizität. Ein Nachteil ergibt sich für die Darstellung komplexer Systeme. Denn dafür benötigt der Ich-Erzähler Organigramme, Infografiken und Karten (Tatsuta 2016, 44–45, 128–129), die den Leserhythmus enorm beeinflussen.

2.2 Strategie: Der Storyline beigesellte wissenschaftliche Illustrationen

Der narrativen Struktur des Science Comics wissenschaftsbezogene Illustrationen in Form von Informationskästen und Infografiken, die nicht in Panels (Einzelbilder) eingebunden sind, beiseitezustellen, hat Vor- und Nachteile (Jüngst 2010, 192ff.). Einerseits können Informationen präzise, unter Verwendung von Hinweispfeilen und Beschriftungen, präsentiert werden. Andererseits ist die Strategie unattraktiv für die Leser*innen, da Informationskästen und Infografiken eine intensive Auseinandersetzung mit den abgebildeten Informationen erfordern, wodurch der Leserhythmus unterbrochen wird.

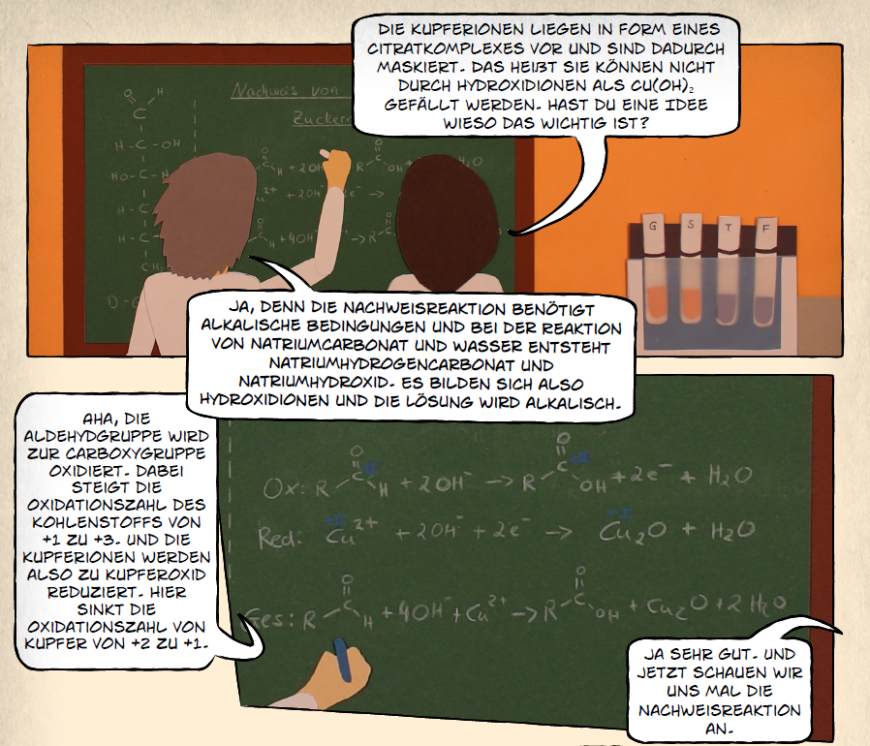

2.3 Strategie: Wissenschaftliche Illustrationen als Abbildungen im Panel

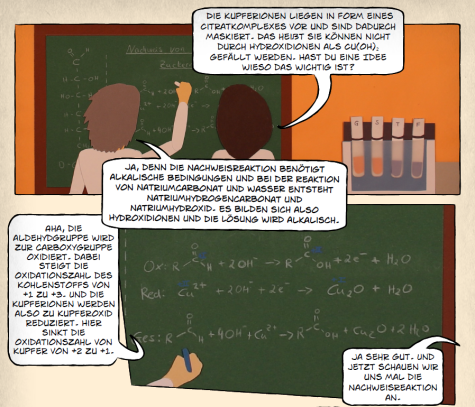

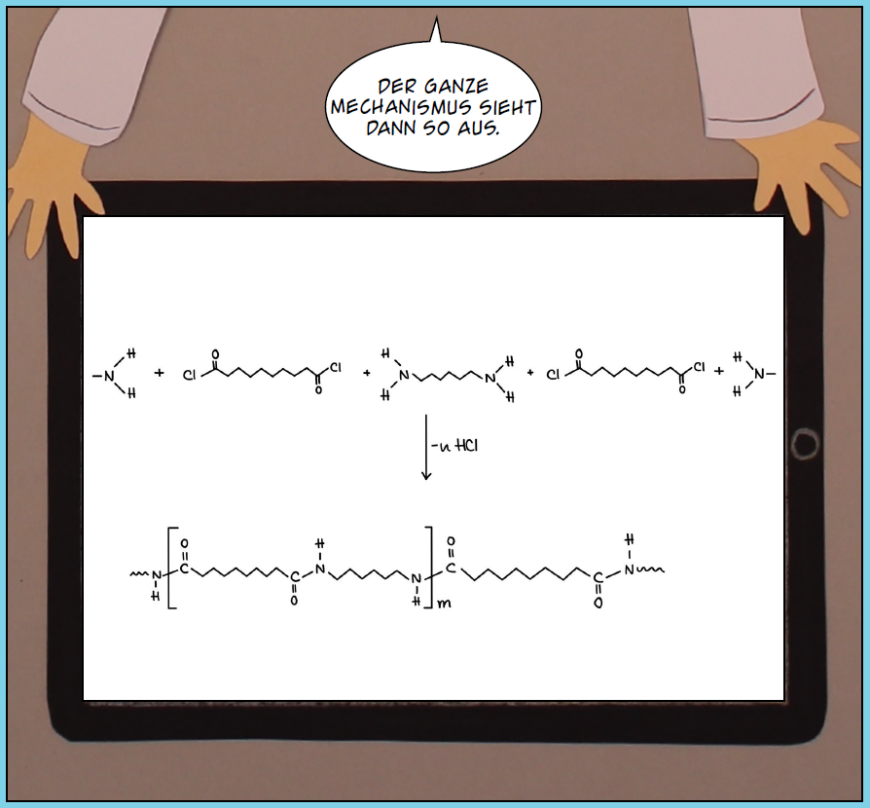

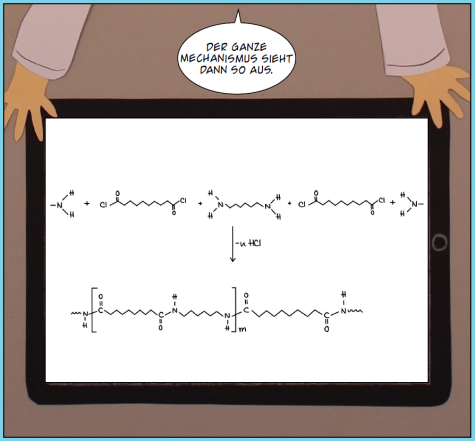

Das Einbinden einer wissenschaftlichen Abbildung in ein Panel (Einzelbild) ist eine elegante Art, wissenschaftliche Informationen in Science Comics unterzubringen. Anschaulicher formuliert: Eine Comicfigur zeigt eine technische Anlage oder chemische Reaktion auf dem Tablet, am digitalen Whiteboard, an der Kreidetafel, als Hologramm usw. (vgl. Max Axiom, Biskup, Martin & Schulz 2011) oder gestattet den Leser*innen einen Blick über ihre Schulter, während sie Tabellen studiert. Im Vergleich zu Infografiken und Informationsboxen, die Panels beigesellt werden, ist an der Strategie vorteilhaft, dass der Lesefluss nicht stark ausgebremst wird. Zudem, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, entsteht kein Bruch mit dem grafischen Stil des Comics. Von Nachteil ist, dass diese Art der Darstellung viel Raum benötigt. Oft sind deshalb nur die Hände der Figuren, die eine Illustration halten, zu sehen.

2.4 Strategie: Handlungen innerhalb wissenschaftlicher Illustrationen

Gelegentlich werden Handlungen in wissenschaftliche Illustrationen hinein verlagert, indem Comicfiguren geschrumpft werden, damit diese Exkursion in den menschlichen Körper, den Mikrokosmos oder die Welt der Atome unternehmen können (Jüngst 2010, 189ff.). Die französische Zeichentrickserie Il était une fois…la vie arbeitet mit diesem Prinzip, ebenso die Comicserie Max Axiom (Biskup, Martin & Schulz 2011). Ein Vorteil betrifft die Motivation: Es muss faszinierend sein, in das Innere des eigenen Körpers oder zum Kern eines Atoms reisen zu können. Die Nachteile sind didaktischer Natur. Zum einen können steuernde Codes, z. B. Pfeile, nicht verwendet werden. Diese würden den realistischen Effekt zunichtemachen. Zum anderen entsteht das Problem der unzulässigen Vermischung von Stoffebene und Symbolebene. So werden etwa bei Max Axiom Moleküle wie mikroskopisch kleine Teile gehandhabt: Max zeigt ein Stück Kupfermetall und daneben, symbolisch, die atomare Struktur des Festkörpers. Das Metall und die Metallatome werden gleichfarbig dargestellt – was aber nicht der Wahrheit entspricht.

2.5 Reflexionsübung: Radiation

Während der Planungsphase sollten sich Studierende Eindrücke von den vielfältigen Möglichkeiten, die Comics bieten, verschaffen dürfen. Sie können die Fäden beisammenhalten, wenn Sie einen Schwerpunkt auf die angeführten Strategien oder auf ein Themenfeld legen. Empfehlenswert sind Themen, die kontrovers diskutiert werden können, wie die Nutzung radioaktiver Stoffe im Kontext von Energiewende, Verteidigung und Therapie.

Komparative Comicanalysen eignen sich, um Wahrheitsgehalte von Darstellungen überprüfen und daran den kompetenten Umgang mit Fakten, Fiktionen und auch alternativen Fakten in Medien unterschiedlichster Provenienz zu schulen. Dabei werden Mythen, die sich, wie im Fall der TV-Serie Simpsons, im Bild des dreiäugigen Fischs Blinky widerspiegeln (vgl. Halpern 2008, 42ff.), faktenbasiert ausgehebelt. Ein Tipp für Sie am Rande: Die mit Chemie angereicherte Manga- und Animeserie Doctor Stone (jap. Dokutā Sutōn) bietet eine ergiebige Quelle für Faktenchecks.

Autor:in

Dr. Markus Prechtl, TU Darmstadt. Aktuell Professor für Fachdidaktik Chemie, Arbeitsschwerpunkte: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gender/Diversity, (Visual) Science Communication