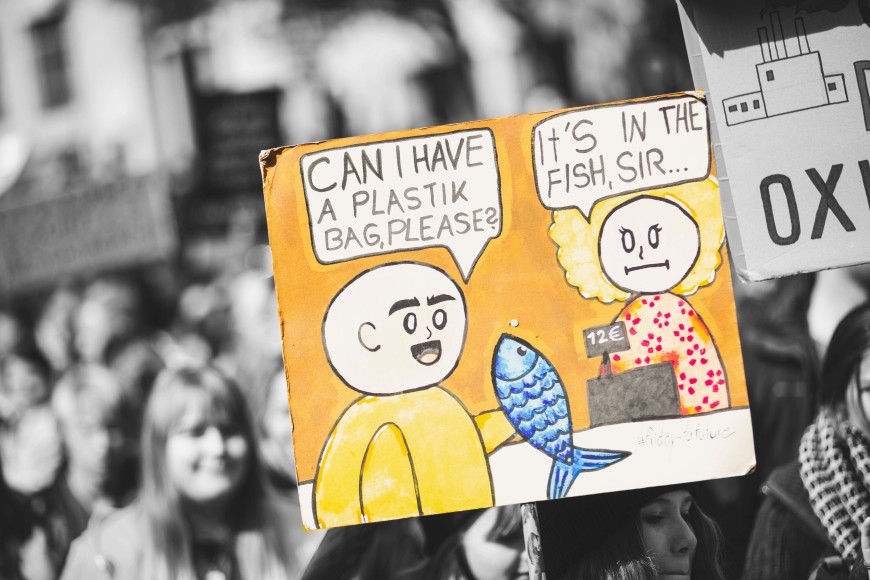

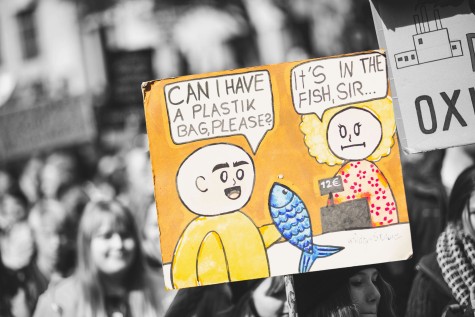

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

29.01.2024

Lesen Sie hier, wie transformatives Lernen und die Entwicklung von Zukunftskompetenzen unterstützt werden kann, um Wissen und Fähigkeiten so weiterzuentwickeln, dass sie sich der Klima- und Biodiversitätskrise und allen damit verbundenen sozioökonomischen Herausforderungen selbstsicher stellen können.

Warum BNE so wichtig ist

Die Berichte Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zeigen die besorgniserregenden Entwicklungen der Klimakrise auf und verdeutlichen dringenden Handlungsbedarf. Deutlich wird auch: betroffen sind weit mehr Bereiche als Energieeffizienz oder der Umstieg auf erneuerbare Energien. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Überwindung gesellschaftlicher Problemfelder wie Armut, Hunger und soziale Ungleichheit. Genau hier ist Bildung eine Stellschraube, um Veränderungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen voranzutreiben.

EU-Kommissarin Marija Gabriel zu BNE

„Alle Lernenden müssen vom frühen Kindesalter an verstehen, dass ökologische Nachhaltigkeit eine Notwendigkeit ist und dass sie daran mitwirken müssen, unseren Planeten und unsere Zukunft zu schützen“

Worum es bei „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ geht

Nehmen wir die UNESCO als Grundlage zur Beschreibung einer „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE), so bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung „allen Menschen die Chance zur Aneignung von Wissen, Werten und Kompetenzen [eröffnen], um informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine bestandsfähige Wirtschaft und einer gerechten Gesellschaft für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln und dabei die kulturelle Vielfalt zu respektieren“.

Daneben bieten sowohl das Bundesministerium für Bildung und Forschung multimediale Inhalte im BNE-Portal als auch die Bundeszentrale für politische Bildung eine ausführliche Einführung zu BNE.

Sustainable Development Goals

Zentraler Bestandteil einer BNE sind neben gesellschaftlichen Akteur:innen, wie Lehrenden und Studierenden, die Sustainable Development Goals (SDGs). Im September 2015 verabschiedeten 193 UNO-Staaten einen neuen Gesellschaftsvertrag, in dem sich jeder Staat und damit jede einzelne Person zur Einhaltung einerAgenda 2030 verpflichtet. Ebenfalls im Jahr 2015 wurden das Pariser Abkommen und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt angenommen. Gemeinsames Ziel ist es, Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig zu gestalten. Genau hier setzt handlungsorientiertes Lehren und Lernen an.

SDGs der Agenda 2030

Um die Vision des neuen Gesellschaftsvertrags mit 17 SDGs in die Lehre und das Leben zu integrieren, liefern das Rahmenkonzept und Curriculum der UNESCO “Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives (wird in neuem Tab geöffnet)”. Angeboten werden Lernziele, Lerninhalte und Methoden sowie eine Pädagogik, welche die individuelle und systemische Transformation mit dem “The whole-institution approach” (UNESCO, 2014, S. 89) in den Blick nimmt. Mit diesem Ansatz werden Bildungseinrichtungen angeregt, neben nachhaltigskeitsbezogenen Lehrplänen auch transformatives Lernen für ihre Zielgruppen erlebbar zu machen.

Club of Rome & Earth for all

Eine andere Verdichtung der SDGs stellt ein aktueller Bericht des “Club of Rome” (Earth for all) dar, der fünf Handlungsfelder identifiziert:

- Beendigung von Armut

- Beseitigung von Ungleichheit

- Aufbau von Geschlechtergerechtigkeit

- Aufbau eines gesunden Ökosystems

- Einsatz sauberer Energie

Der Bericht zeigt auf, wie Regierungen die nötige Transformation mit gesetzlichen Veränderungen vorantreiben können. Aber werden auch alle adressiert, welche ihr Verhalten reflektieren und ändern können (vgl. Paar, 2022). Nachvollziehbar und dokumentiert werden Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit und die Umsetzung der SDGs durch Climate Action Tracker und 2030 watch. Weitere Beispiele bieten Österreich, Schweiz und Europa.

Materialpaket zu BNE für Lehrende

Ein Materialpaket zu BNE hat die AG “Lehre des Bündnis nachhaltige Hochschulen” aus Österreich zusammengestellt. Dieses bietet auch eine “Einstiegshilfe” für Hochschullehrende aus allen Fachbereichen in das Feld BNE für den Hochschulbereich.

Nachhaltigkeit als Kompetenz vermitteln

Aktuelle Problemlagen erfordern, dass alle Fachbereiche zusammenwirken. In einer interdisziplinären Problemklärung, dem Auswählen und Abwägen von effektiven, allenfalls neu zu entwickelnden Methoden und Prozessen liegen gerade auch im Hochschulkontext die Potenziale von Nachhaltigkeitskompetenzen im Hochschulkontext. Dazu tragen innovative und kompetenzorientierte Lehrmethoden bei. Beispiele zur Umsetzung und Möglichkeiten zur Inspiration bieten:

Service Learning, auch in diesem Überblick

Zukunftswerkstätten, auch auf dieser Seite

Self Awareness zur Handlungsfähigkeit

Auch „Self-Awareness" gehört zu den Kernkompetenzen, um handlungsfähig agieren und einen guten Umgang mit Gefühlen und Bedürfnissen finden zu können (UNESCO, 2017). Unter anderem, da die stete Auseinandersetzung mit den massiven Herausforderungen eine innere Schwere auslösen kann. Gegenmaßnahmen bieten Meditationen. Atemübungen und andere Formen der Achtsamkeitsübung.

Kompetenzmodelle und Kompetenzrahmen

Verschiedene Kompetenzmodelle und Kompetenzrahmen unterstützen Lehrende dabei, entsprechende Lernziele zu formulieren und dazu passende methodische Herangehensweisen auszuwählen

- Rahmenkonzept der UNESCO (wird in neuem Tab geöffnet) – bietet Vorschläge für Lernziele und zeigt, wie Schlüsselkompetenzen entwickelt werden können.

- GreenComp – ein aktueller Kompetenzrahmen der Europäischen Kommission mit vier Handlungsfeldern und je drei Kompetenzen

- éducation21 (CH) – hier stehen zehn Kompetenzen im Fokus

- BNE-Modell des Forum Umweltbildung – umfasst ebenso 10 Kompetenzen, die sich teils mit jenen aus dem GreenComp und von éducation21 überschneiden.