Lernen im Wechsel von Selbstlern- und Präsenzphasen

05.02.2024

Wir zeigen, wie Lehrveranstaltungen mit Selbstlern- und Präsenzphasen als Blended-Learning-Setup gelingen können.

Der Begriff Blended Learning leitet sich aus dem Englischen (to blend, z. dt. vermischen oder verschmelzen) ab. Am häufigsten werden hiermit didaktische Szenarien bezeichnet, in denen E-Learning und Präsenzlehre miteinander kombiniert werden (Erpenbeck, Sauter & Sauter, 2015; McKenna, Gupta, Kaiser, Lopes & Zarestky, 2020). Während in der Präsenzlehre gemeinsamer Unterricht auf dem Campus der Universität stattfindet, wird der Stoff in der Selbstlernphase mit Hilfe von neuen Medien (z.B. über Videos oder in Lernmodulen) vermittelt und von den Studierenden eigenständig erarbeitet, angewendet und/oder vertieft.

Seit der Bologna-Reform wird der studentische Arbeitsaufwand über die Ermittlung des sogenannten „Workload“ berechnet, die auf die Selbstlern- und die Präsenzphase aufgeteilt wird (Europäische Gemeinschaft, 2015). Alternativ kann die Selbstlernphase auch als „asynchrone Phase“ und die Präsenzphase als „synchrone Phase“ bezeichnet werden. In der Präsenzphase findet zeitlich synchrones Lehren in der Lerngruppe mit Unterstützung der Lehrenden statt. Dies kann in physischer oder virtueller Präsenz mithilfe von Videokonferenz-Tools geschehen. In der Selbstlernphase wird weitestgehend selbstgesteuert und damit zeitlich asynchron studiert. Dementsprechend geht es beim Blended Learning an Hochschulen im Wesentlichen um die Frage, wie die Selbstlern- und die Präsenzphase didaktisch so miteinander verknüpft werden können, dass das Lernen der Studierenden optimal unterstützt wird und hierüber der Lernerfolg erhöht wird. Blended Learning stellt einen Ansatzpunkt bereit, um dieser Herausforderung zu begegnen.

Die Kernidee des Blending besteht darin, dass das gemeinsame Lernen in der Präsenzphase und das selbstgesteuerte Onlinelernen so aufeinander abgestimmt werden, dass sie sich sinnvoll ergänzen und durch einen Wechsel von der Präsenz- in die Selbstlernphase (und umgekehrt) kein Bruch im roten Faden des Unterrichtsgeschehens entsteht (Steffens & Reiß, 2009). Die Stärken des Blended Learning liegen somit in der Schaffung von Synergieeffekten durch die gezielte Kombination der beiden Phasen miteinander sowie der in diesen Phasen zum Einsatz kommenden Methoden, Sozialformen und Medien.

Allerdings ist der Begriff Blended Learning bei genauerer Betrachtung nicht besonders eindeutig definiert, sodass hiermit unter einer weniger strengen Sichtweise auch die Verzahnung weiterer Aspekte des Unterrichtsgeschehens gemeint sein kann (Driscoll, 2002):

- Unterschiedliche didaktische Ansätze (z.B. konstruktivistische, kognitivistische und behavioristische Perspektiven auf das Lernen), Unterrichtsmethoden (z.B. darbietende, entdeckenlassende und kooperative Methoden) und/oder Sozialformen (z.B. gemeinsamer Unterricht in der Präsenzphase des Studiums vs. Einzelarbeit im Selbststudium) können beim Blended Learning mit verschiedenen

- Übermittlungsformen (analoge und digitale Medien) kombiniert werden.

Unter dieser Perspektive ist das dem Blended Learning zugrundeliegende Prinzip des Überblendens unabhängig davon, ob mit analogen (z.B. Büchern oder Skripten) oder mit digitalen Medien (z.B. online) gelehrt und gelernt wird. Infolgedessen ist E-Learning kein zwingend notwendiges Merkmal von Blended Learning-Szenarien, weswegen der Medienbegriff im Zusammenhang mit Blended Learning nicht auf digitale Medien eingeschränkt werden muss (Driscoll, 2002; Kerres & Witt, 2003).

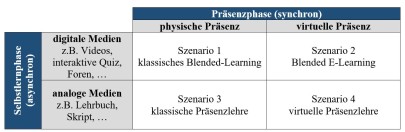

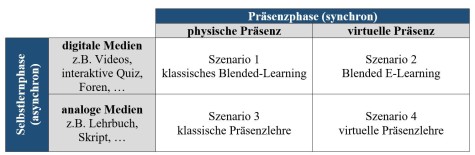

Im Ausbildungskontext eines Studiums bietet sich die Systematisierung und Klassifizierung verschiedener Blended-Learning-Varianten anhand der Selbstlern- und der Präsenzphasen einer Lehrveranstaltung an. Tabelle 1 veranschaulicht hierzu vier verschiedene Einsatzszenarien für Blended Learning an Hochschulen, die sich aus unterschiedlichen Kombinationen der Arbeitsphasen und medialen Übermittlungswege ergeben. Innerhalb eines jeden Szenarios können in beiden Phasen unterschiedliche Methoden und Sozialformen angewendet und unabhängig vom Medieneinsatz variiert werden.

- Szenario 1 deckt sich mit der klassischen Definition von Blended Learning, die zu Beginn dieses Artikels beschrieben wurde. Hierbei wird E-Learning in der Selbstlernphase mit (gelegentlichen) Präsenztreffen kombiniert, in denen gemeinsam in der Gruppe gelernt wird.

- Szenario 2 entspricht reinem E-Learning, in dem es sowohl asynchrone Phasen des Selbststudiums als auch synchrone Phasen mit virtueller Präsenz gibt. Auch in diesem Szenario müssen diese beiden Phasen miteinander verzahnt werden.

- Szenario 3 spiegelt die grundlegende Idee zur Gestaltung eines Präsenzstudiums seit der Bologna-Reform wider, wobei die Arbeitslast auf Selbststudium und Präsenzunterricht aufgeteilt wird. Hier liegt ebenfalls die Idee zugrunde, dass diese beiden Phasen aufeinander abgestimmt werden.

- Szenario 4 war bis zum Jahr 2020 für ein Hochschulstudium eher unüblich, wird aber seit der Covid-19-Pandemie vermehrt zum Einsatz gebracht. Auf dieses Szenario wird vor allen Dingen dann zurückgegriffen, falls Präsenzlehre nicht möglich ist und dennoch eine Möglichkeit für synchrone Interaktion geschaffen werden soll

.Da über die vier in Tabelle 1 aufgeführten Kombinationen hinaus selbstverständlich weitere Mischformen existieren, bietet diese Systematisierung keine vollständige Übersicht über Blended-Learning-Szenarien. Beispielsweise stellen auch der Flipped Classroom und die hybride Lehre (vgl. Abschnitt 3) Spezialfälle von Blended Learning dar.

Die Berechnung des Workload kann in Kombination mit den intendierten Lernzielen als Grundlage für alle nachfolgenden didaktischen Überlegungen bei der Konzeption von Blended Learning-Angeboten an Hochschulen genutzt werden (Kerres & Witt, 2003; McKenna et al., 2020). Im Zentrum der Überlegungen steht dabei die Frage, wie die Lernzeit entsprechend der in Tabelle 1 dargestellten (oder anderer) Blended Learning-Szenarien auf Präsenz- und Selbstlernphase verteilt werden soll, sodass die Erreichung der Lernziele optimal über den zielbezogenen Einsatz von Methoden, Sozialformen und Medien befördert werden kann. Die Grundfragen bei der Neukonzeption Ihres Blended-Learning-Kurses lauten daher:

- Was sind die zentralen Lernziele Ihrer Lehrveranstaltung?

- Auf welchem Anspruchsniveau befinden sich die zugehörigen Feinlernziele?

- Zur Erreichung welcher Ziele benötigen Ihre Studierenden Unterstützung durch die Lehrperson bzw. die Lerngruppe; welche Ziele können eigenständig erarbeitet werden?

- Welcher Aufwand bzw. welche Kosten (z.B. finanziell, aber auch zeitlich) sind mit den beiden Phasen (Selbstlernphase vs. Präsenzphase) in Ihrem konkreten Anwendungsfall für Sie und die Lernenden verbunden? (Berücksichtigen Sie hier insbesondere auch die Zeit, die Sie zur Erstellung von Lehrmaterialen und zur Betreuung Ihres Kurses benötigen.)

- Wie stimmen Sie die Selbstlern- und die Präsenzphase aufeinander ab (Blending)?

Für den Fall, dass Sie bereits ein Lehrkonzept für eine Präsenzveranstaltung vorliegen haben, die Sie nun zu einer Blended Learning-Veranstaltung weiterentwickeln möchten, können Ihnen die nachfolgenden Leitfragen helfen, die jeweils für die einzelnen Veranstaltungseinheiten (= thematische Böcke) Ihres Kurses zu beantworten sind:

- Passung Lernziele: Wie gut kann ich mit dieser Einheit die Lernziele erreichen, wenn ich diese in die Selbstlernphase auslagere?

- Mehrwert Selbstlernen: Bietet das Selbstlernen bei Bearbeitung des Themas Vor- oder Nachteile?

- Einsparpotential Präsenzzeit: Wenn ich diese Einheit in E-Learning auslagere, wie viel Zeit spare ich dann in der synchronen Veranstaltung?

- Erstellungsaufwand: (zusätzlicher) Erstellungsaufwand für Lehrperson

- Bearbeitungsaufwand für Studierende: Ist der Workload noch im Rahmen?

- Betreuungsaufwand: Wieviel Zeit brauche ich, um die E-Learning-Einheit zu betreuen (z.B. Feedback geben, Einstellungen vornehmen, Fragen beantworten, Benoten)

- Diversitäts- und Autonomiefreundlichkeit: Ermöglicht die E-Learning-Einheit Gewinne für die Studierenden, etwas auswählen zu können, selbstständiger zu arbeiten, ihren Interessen anzupassen, zeitlich flexibler zu sein?

Um diese Fragen beantworten zu können, müssen Sie sich im ersten Schritt die Funktionen der Selbstlern- und der Präsenzphase vergegenwärtigen. Diese sind in Tabelle 2 überblicksartig dargestellt und werden im Beitrag zum Flipped Classroom ausführlich beschrieben.

Die Stärken der Präsenzphase liegen für Blended Learning-Veranstaltungen vor allem darin, dass in Kick-Off-Meetings zu Semesterbeginn zentrale Basisinformationen über einen Kurs sowie die zughörigen technischen Voraussetzungen effektiv und zeitökonomisch vermittelt werden können (Kerres & Witt, 2003). Ferner dienen entsprechende Treffen dazu, sich untereinander kennenzulernen, Lerngruppen zu bilden sowie Regeln und Vereinbarungen zur Gruppenarbeit festzulegen. Hierdurch wird eine gemeinsame Basis hergestellt und eine persönliche Bindung erzeugt, die das Commitment der Teilnehmenden zur Veranstaltung erhöht. Daher wird häufig empfohlen, selbst bei vorwiegend onlinegestützter Lehre wenigstens die Einführungsveranstaltung in Form eines Kick-Off-Meetings in Präsenz zu planen (Erpenbeck et al., 2015; Kerres & Witt, 2003). Darüber hinaus erfüllen vereinzelte Präsenztermine eine bedeutsame Funktion, beispielsweise um Gruppenarbeiten zu präsentieren, Fragen zu klären und Prüfungen oder (Zwischen-)Evaluationen durchzuführen (Kerres & Witt, 2003).

Wichtig ist, dass Präsenzphasen für Blended Learning anders geplant werden müssen als für die klassische Präsenzlehre üblich ist. Die Teilnehmer/innen eines Blended Learning Kurses werden sich nämlich vor und nach jedem Präsenztermin fragen, ob es wirklich notwendig war, sich in Präsenz bzw. zeitsynchron (virtuell) zu treffen oder ob das Treffen überflüssig war, da sie die Inhalte ebenso gut hätten eigenständig erarbeiten können. Daher brauchen synchrone Treffen beim Blended Learning eine andere didaktische Qualität als in reinen Präsenzveranstaltungen. Insbesondere sollten diejenigen Inhalte in die Selbstlernphase ausgelagert werden, die vorwiegend auf den Wissenserwerb, auf eine recht einfache erste Anwendung der Lerninhalte oder auf die Vermittlung von Metawissen zur Nutzung der digitalen Lernmedien ausgerichtet sind (Kerres & Witt, 2003). Zur Entscheidungshilfe dafür, ob Lerninhalte synchron oder asynchron vermittelt werden sollen, empfehlen Klotz und Wright (2017) eine asynchrone Online-Übermittlung, falls

- die Studierenden in einer synchronen Veranstaltung eine vorwiegend passive Rolle einnehmen würden,

- die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden auf ein Minimum beschränkt ist,

- die Informationsvermittlung ebenso effektiv asynchron (z.B. über ein Video) erfolgen kann und/oder

- falls ein straffer Zeitplan es erschwert, dass die Studierenden alle Informationen innerhalb einer Sitzung aufzunehmen bzw. dass die Lehrenden den kompletten Lernstoff innerhalb der hierfür zur Verfügung stehenden gemeinsamen Lernzeit übermitteln.

Die Verteilung des Lernstoffs auf Präsenz- und Selbstlernphase sollte ferner unter Berücksichtigung der Studienphase der Zielgruppe und dem Vorwissen der Lernenden erfolgen. Dubs (2019) empfiehlt, insbesondere in niedrigen Semestern, z.B. in der Studieneingangsphase, auf hohe Präsenzanteile zu setzen, während in höheren Semestern vermehrt Online-Angebote gemacht werden können. Und auch generell gilt, dass umso weniger Synchronizität benötigt wird, desto länger eine Arbeitsgruppe bereits besteht. Folglich sollte bei Blended Learning im Verlauf eines Semesters anfangs mehr Zeit für gemeinsame Treffen eingeplant werden, und der E-Learning-Anteil kann im Semesterverlauf nach und nach vergrößert werden (Kerres & Witt, 2003).

Bei der Entscheidung für oder gegen synchrone Treffen, müssen ferner die finanziellen (z.B. Reisekosten, Internetverbindung, Soft- und Hardware) und zeitlichen Kosten auf Seiten der Institution Hochschule, der Lehrenden und der Studierenden berücksichtigt werden. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass synchrone Treffen (z.B. in Präsenz) mit mehr Kosten verbunden sind als asynchrone Kommunikationsmöglichkeiten, weswegen Letztere einen zentralen Bestandteil von Blended Learning-Angeboten bilden (Kerres & Witt, 2003). Dieses Argument trifft jedoch in klassischen Präsenzstudiengängen an Universitäten weniger stark zu als in Fernstudiengängen, die zumeist von einer anderen Zielgruppe Studierender belegt werden, z.B. von Berufstätigen mit eingeschränkten Zeitbudgets.

Erst nachdem die Anteile von Präsenz- und Selbstlernen im eigenen Lehrkonzept bestimmt wurden, werden im Rahmen einer Feinplanung der einzelnen Unterrichtssequenzen die geeigneten Vermittlungswege ausgewählt (Kerres & Witt, 2003). Hierbei gilt zu überlegen, welche Methoden, Sozialformen und Medien zur Umsetzung dieser Phasen genutzt werden können. Das zugehörige Vorgehen ist auf diesem Portal in den Artikeln Lehre didaktisch planen und Onlinelehre planen beschrieben und ist daher hier nicht erneut dargestellt.

Eine zentrale Überlegung bei der Konzeption von Blended Learning-Veranstaltungen betrifft die Frage, wie die Verzahnung der Selbstlern- und der Präsenzphase entsteht und sinnvoll unterstützt werden kann. Dies ist wichtig, da das didaktische Prinzip sein Potenzial nur dann voll entfalten kann, wenn nicht nur die Vorteile beider Phasen gezielt ausgenutzt werden, sondern auch das Überblenden der Veranstaltungsteile gelingt. Die Idee ist dabei, dass es durch einen Wechsel zwischen den beiden Arbeitsphasen und / oder Medien nicht zu einem Bruch im roten Faden des Unterrichtsgeschehens kommt. Findet beispielsweise die Erarbeitung von Inhalten in der Selbstlernphase in einer Lernplattform statt, so sollten die Arbeitsergebnisse unbedingt in der Präsenzphase im Plenum aufgegriffen werden, damit die Studierenden erfahren, dass eine sorgfältige Vorbereitung von Bedeutung ist und in der Präsenzphase dazu beiträgt, die Ziele besser zu erreichen.

Damit dies gelingt, ist es notwendig, dass die Studierenden beide Phasen wie angedacht nutzen. Häufig berichten Lehrende jedoch darüber, dass Veranstaltungsteilnehmende unvorbereitet an der Präsenzphase teilnehmen. Um diesem Problem zu begegnen, können Sie folgendes tun:

- Planen Sie Ihre Lehrveranstaltung sorgfältig, sodass das Blending sinnvoll eingesetzt wird und gründlich vorbereitet ist. Nutzen Sie hierzu die Aspekte, die unter Abschnitt 2 beschrieben sind. Damit stellen Sie sicher, dass die Arbeitsphasen gut aufeinander abgestimmt sind. Dies wird auch Ihren Teilnehmenden nicht verborgen bleiben.

- Thematisieren Sie zu Beginn Ihrer Veranstaltung im Kick Off-Meeting Ihr didaktisches Konzept. Erläutern Sie den Teilnehmenden, warum Sie einen Teil der Lernziele in die Selbstlernphase auslagern, wie diese Phase genutzt werden soll und welche Lehrmaterialien und Unterstützungsmöglichkeiten hierzu bereitstehen. Nehmen Sie Bezug zum Workload und den Leistungspunkten. So wird Ihr Konzept für die Teilnehmenden transparent und die Leistungsanforderungen nachvollziehbar.

- Kommunizieren Sie ebenfalls direkt zu Beginn der Veranstaltung Ihre Erwartungen an die Eigenverantwortlichkeit der Lernenden und klären Sie die Rollen der an der Veranstaltung beteiligten Personen. So beugen Sie einer Verantwortungsdiffusion vor und verdeutlichen Ihre Erwartungen an das selbstregulierte Lernen der Studierenden.

- Verdeutlichen Sie, dass Studierende, die unvorbereitet in die Präsenzveranstaltung kommen, hierdurch einen Nachteil haben, und dass Sie diesen Nachteil nicht in der Präsenzzeit kompensieren werden, indem Sie den Stoff aus der Selbstlernphase für diese Personengruppe wiederholen oder gemeinsam in der Gruppe erarbeiten. Hier ist vor allem in den ersten Sitzungen Ihr konsequentes Vorgehen wichtig, da in diesen die Routinen der Lehrveranstaltung aufgebaut werden. Daher ist bedeutsam, dass die Studierenden die Erfahrung machen, dass es für ihr Fortkommen in der Veranstaltung eine Rolle spielt, dass sie vorbereitet zum Präsenztreffen kommen.

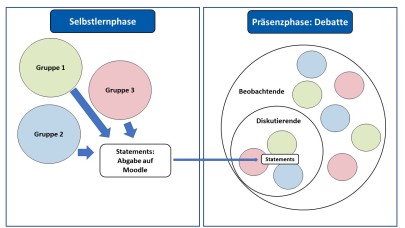

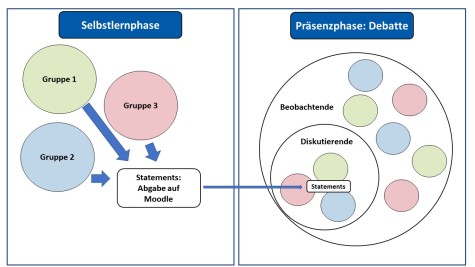

Zur Erreichung dieser Ziele wird die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen zu den Lehrformen in die Selbstlernphase ausgelagert. Über eine Textlektüre erwerben die Studierenden das Grundlagenwissen zu den Lehrformen, das standardmäßig in einschlägigen Lehrwerken enthalten ist. Hierzu werden die drei Themen (= Lehrformen) im Vorfeld unter den 30 Seminarteilnehmenden ausgelost und die inhaltliche Vorbereitung entsprechend aufgeteilt. Zudem erhalten die Studierenden eine klare Instruktion, über die deutlich wird, was sie zum Präsenztermin vorbereiten sollen:

„Bereiten Sie sich bezogen auf die Ihnen zugeloste Lehrform so vor, dass Sie über folgendes Wissen verfügen:

- Grundannahmen über das Lernen

- Merkmale der Lehre

- Beispielhafter bzw. grundsätzlicher Ablauf einer Unterrichtssituation

- Beispielhafte Methoden

- Bedingungen für Wirksamkeit

- Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien

Bereiten Sie ein 1- bis 2-minütiges Eingangsstatement dazu vor, warum diese Lehrform am besten für das unterrichtliche Lernen geeignet ist bzw. die besten Lernergebnisse erzielt. (Das muss nicht Ihre persönliche Perspektive sein, sondern soll ggf. überspitzt die Perspektive dieser Lehrform repräsentieren.)

Laden Sie dieses Statement bis zum 30.4. um 12 Uhr in Moodle (bei Woche 3) hoch.“

Diese Art der Vorbereitung trägt zur Erreichung der Ziele 1–3 bei und stellt über das Hochladen des Eingangsstatements sicher, dass sich alle Studierenden vorbereitet haben. An dieser Stelle kann die Dozentin durch das Überfliegen der hochgeladenen Eingangsstatements bereits (stichprobenartig) überprüfen, ob die Vorbereitung geglückt ist und eingreifen, falls einzelne Studierende die Deadline nicht einhalten. So vermittelt sie den Studierenden das Gefühl, dass sie auch in der Selbstlernphase „gesehen“ werden.

Die Zeit in der Präsenzphase wird genutzt, das in der Selbstlernphase erarbeitete Grundlagenwissen zu rekapitulieren, zu vertiefen und im Diskurs eine Positionierung (Übernahme verschiedener theoretischer Perspektiven) zu erproben. Dabei soll das Potenzial der Gruppe ausgenutzt werden, sodass der Wert des gemeinsamen Lernens in der Präsenzphase für die Studierenden ersichtlich wird und das anspruchsvolle vierte Lernziel (Vergleich der Vor- und Nachteile) erreicht werden kann. Dies wird methodisch über eine Debatte zu den Lehrformen umgesetzt. Hierzu werden die Rollen der Studierenden während der Debatte (Diskutant_in oder Beobachter_in) kurz vor der Präsenzsitzung unter den Teilnehmenden verlost, sodass zu jedem der drei Themen zwei Diskutant_innen und acht Beobachter_innen vertreten sind. Da die Studierenden zum Zeitpunkt des Hochladens ihres Eingangsstatements noch nicht wissen, welche Rolle sie in der Diskussion übernehmen werden, wird ihre Motivation zur gründlichen Vorbereitung erhöht.

Das Blending wird in diesem didaktischen Szenario also dadurch sichergestellt, dass die Studierenden nur erfolgreich an der Debatte in der Präsenzphase teilnehmen können, wenn sie sich hierauf in der Selbstlernphase ausreichend vorbereitet haben. Die Erkenntnisse aus der Selbstlernphase werden wiederum direkt in die Präsenzphase angebunden, da die Diskussion klar erkennbar auf die Inhalte der Selbstlernphase Bezug nimmt.

Durch die Covid-19-Pandemie und die hiermit verbundenen Kontaktbeschränkungen, die eine Verkleinerung der Lerngruppen erforderlich machen, wurde seit dem Sommersemester 2020 an vielen Hochschulen eine Umstellung auf hybride Lehre erforderlich. Hierbei wird die Lerngruppe in der synchronen Lernphase aufgeteilt: Eine Gruppe folgt dem Unterrichtsgeschehen in physischer Präsenz an der Universität, während sich eine andere Gruppe online hinzuschaltet (Beatty, 2019; Bremer & Kohls, 2020). Die Herausforderung des Blendings besteht bei hybrider Lehre somit in der Verbindung dieser beiden Gruppen. Hierbei müssen sowohl die Kriterien guter Onlinelehre als auch die Kriterien guter Präsenzlehre beachtet werden (Bremer & Kohls, 2020).

Die Vorteile hybrider Lehre liegen – unabhängig von der Covid-19-Pandemie – für Studierende unter anderem darin, dasss die Zugänglichkeit zu der Lehrveranstaltung (z.B. auch für externe Gasthörende) erhöht wird, da eine Teilnahme an der Veranstaltung unabhängig vom Aufenthaltsort möglich ist und die Lernwege hierdurch flexibilisiert werden (Beatty, 2019). Es liegt nahe, die beiden Gruppen hierzu über digitale Medien miteinander in Kontakt zu bringen. Dies kann ermöglicht werden, indem nicht nur die Studierenden, die der Lehrveranstaltung online folgen, sondern auch diejenigen, die physisch anwesend sind, für gemeinsame Lernaktivitäten auf digitale Endgeräte zurückgreifen. Entsprechende Umsetzungsmöglichkeiten bieten beispielsweise Audience Response Systeme, Chats oder Tools zum kollaborativen Schreiben (Bremer & Kohls, 2020). Mit Hilfe entsprechender digitaler Tools lassen sich viele klassische Unterrichtsmethoden in gemeinsame Onlineaktivitäten übersetzen. Wie dies funktioniert, ist im Artikel Onlinelehre planen beschrieben.

In ihrer Metaanalyse zur Erfolgsfaktoren in der Hochschullehre verwenden Schneider und Preckel (2017) die klassische Definition von Blended Learning (vgl. Tabelle 1, Szenario 1). Die Autoren definieren Blended Learning hierbei als Kombination von E-Learning und Präsenzlehre in Lehrveranstaltungen, in denen mindestens 50% der Zeit in Präsenz und die restliche Zeit online gelernt wird. Laut ihrer Untersuchung weisen entsprechende Blended Learning Veranstaltungen im Vergleich zu Lehrveranstaltungen, in denen ausschließlich in Präsenz unterrichtet wird, eine mittelhohe Effektstärke von d=.33 auf (Schneider & Preckel, 2017, S. 11). Dieses Ergebnis ist so zu interpretieren, dass Studierende, die mit Blended Learning unterrichtet werden, in 62% der Fälle mindestens ebenso gute oder sogar bessere Leistungen erzielen als das durchschnittliche Lernergebnis, das Studierende erreichen, die ausschließlich in Präsenz unterrichtet werden.

Eine interessante Überblickspublikation (Mayweg, Enders, Bohndick & Rückmann, angenommener Beitrag ). fokussiert neben der Lernleistung der Studierenden auch andere Erfolgsfaktoren wie z.B. die studentische Zufriedenheit und den Erwerb praktischer Fertigkeiten (sog. „Skills“) betrachtet werden. Insgesamt kommt sie zu einem ähnlichen Ergebnis wie Schneider und Preckel (2017): Die Effekte für die Studien zum Flipped Classroom bewegen sich überwiegend im kleinen bis mittleren Bereich. Das bedeutet, dass wir diese Art von Unterschieden in der Lehrpraxis kaum „mit bloßem Auge“ erkennen könnten und daher die Effektivität von Blended Learning nicht überbewerten sollten. Andersherum ist jedoch auch kein Nachteil zu befürchten, wenn statt herkömmlicher Lehre Blended Learning Formate eingesetzt werden.

Dubs (2019) wendet zu Recht ein, dass die Ergebnisse empirischer Studien zur Effektivität von Blended Learning durch die vielen unterschiedlichen Einsatzszenarien schwer zu interpretieren seien, da die Wirksamkeit des Blended Learnings von seiner konkreten Umsetzung abhängig sei. Allein dadurch, dass Blended Learning kein klar definierter Begriff ist, ist es nicht möglich, die Effektivität von Blended Learning-Szenarien per se zu bestimmen. Daher ist wichtig zu berücksichtigen, dass auch die von Schneider und Preckel (2017) berichteten Effekte eine Mittelwertbildung über verschiedene didaktische Szenarien darstellen, von denen die Wirksamkeit in konkreten Anwendungsfällen (deutlich) abweichen kann. Um Ihren Blended Learning-Kurs effektiv zu gestalten, sollten Sie dementsprechend vor allem darauf achten, dass Sie Ihre Lehre wie in Abschnitt 2 beschrieben sorgfältig planen. Andernfalls droht die Gefahr, dass das Potenzial beider Phasen nicht optimal ausgenutzt wird und das intendierte Blending nicht gelingt (McKenna et al., 2020). Über ein durchdachtes Lehrkonzept können Sie dafür sorgen, dass Sie die Vor- und Nachteile der Präsenz- und der Selbstlernphase gezielt ausnutzen und dabei Methoden, Sozialformen und Medien im Sinne des Constructive Alignments gut auf die Lernziele und die Prüfungsformen abstimmen.

Nach Wandera (2017) hängt die Effektivität von Blended Learning von der Qualifikation der Lehrenden ab. Insbesondere das Commitment der Lehrenden erhöht die Effekte von Blended Learning an der Hochschule (im Vergleich zum Schulkontext). Zudem werden die Lernergebnisse besser, je mehr die Studierenden mit dem jeweiligen Lehrformat vertraut sind. Blended Learning muss dementsprechend eingeübt werden, bis die Studierenden hiermit vertraut sind.

Abschließend ist wichtig zu sagen, dass die o.g. Forschungsergebnisse nicht auf den Spezialfall der hybriden Lehre übertragen werden dürfen, da es zu diesem Lehrformat bis dato wenn überhaupt nur Einzelstudien gibt. Bis entsprechende Forschungsergebnisse vorliegen, wird daher empfohlen, sich bei der Planung für hybride Lehre an den allgemeinen Gestaltungskriterien einer guten Hochschuldidaktik zu orientieren.